La route du thé, artère millénaire traversant l'Empire du Milieu, représente un chapitre fascinant de l'histoire chinoise. Cette voie commerciale, s'étendant sur plus de 2400 kilomètres, a forgé des liens durables entre les provinces chinoises et les territoires voisins, transformant la culture et l'économie de toute une région.

Les origines ancestrales de la route du thé chinoise

Le réseau de sentiers muletiers reliant le Sichuan et le Yunnan au Tibet et à la Birmanie a façonné les échanges commerciaux dans cette partie du monde. Ces chemins, connus comme la 'route de la soie du sud-ouest', ont permis la circulation des marchandises et des cultures à travers des paysages montagneux spectaculaires.

La découverte du thé sous la dynastie Tang

La dynastie Tang marque un tournant majeur dans l'histoire du thé en Chine. Au VIIe siècle, cette boisson devient une véritable institution nationale. La princesse Wencheng joue un rôle déterminant en introduisant le thé au Tibet, créant ainsi des liens culturels et commerciaux durables entre les deux régions.

La naissance des premiers échanges commerciaux

Les premières transactions s'organisent autour d'un système de troc ingénieux. Les marchands chinois transportent des briques et galettes de thé qu'ils échangent contre des fourrures, de la laine, du musc et des médicaments tibétains. Les caravanes traversent des cols à plus de 4000 mètres d'altitude, bravant les conditions extrêmes pour maintenir ces échanges vitaux.

Les différentes routes commerciales du thé

Les routes commerciales du thé incarnent l'histoire millénaire des échanges entre la Chine et ses voisins. Ces voies ancestrales ont facilité les relations entre la Chine agricole et le Tibet nomade, créant un réseau complexe qui s'étendait sur des milliers de kilomètres. Les caravanes transportaient principalement des galettes de thé, établissant des liens durables entre les différentes régions d'Asie.

La route terrestre vers l'Asie centrale

L'ancienne route terrestre reliait les provinces du Sichuan et du Yunnan au Tibet, s'étendant sur près de 2 600 kilomètres. Les caravanes empruntaient des sentiers muletiers traversant les montagnes Hengduan à plus de 4 000 mètres d'altitude. Un système de troc organisé par l'État régissait les échanges du XIe au XVIIIe siècle : le thé était troqué contre des chevaux de guerre destinés à la cavalerie impériale. En 1074, une Agence du thé et des chevaux fut établie pour superviser ces transactions. Cette route permit l'acquisition de plus de 10 000 chevaux en 1392, illustrant l'ampleur des échanges.

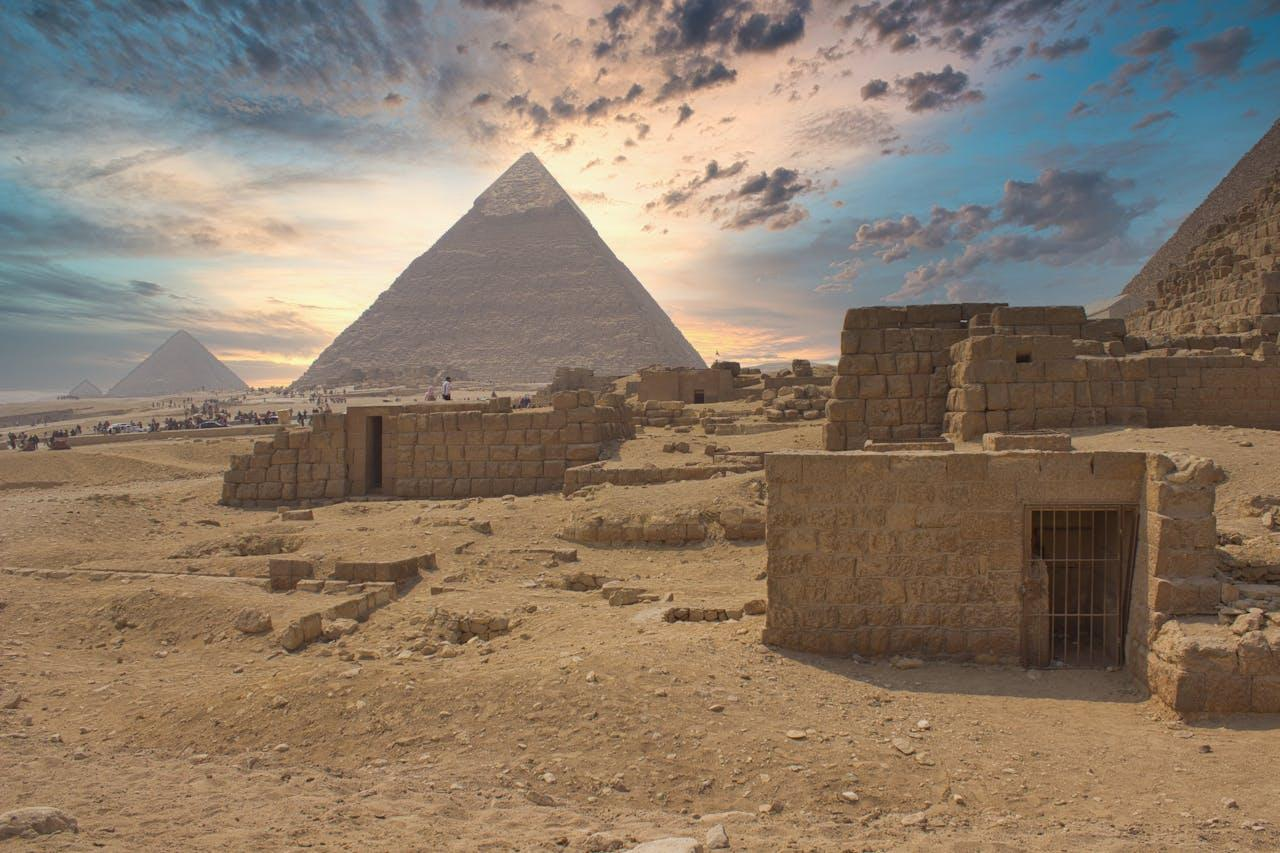

La route maritime vers le Moyen-Orient

La voie maritime établit des connexions avec le Moyen-Orient, élargissant la portée du commerce du thé chinois. Les marchands musulmans ont joué un rôle majeur dans l'expansion des réseaux commerciaux. Le développement des navires océaniques a transformé les modalités du transport. Les marchands ont créé des liens durables entre différentes civilisations, permettant au thé chinois d'atteindre des régions lointaines. Cette route a participé à l'établissement de la Chine comme premier producteur et exportateur mondial de thé, position qu'elle maintient encore aujourd'hui.

L'organisation des caravanes marchandes

Les caravanes marchandes suivaient des sentiers muletiers sur une distance impressionnante de 2 400 à 2 600 km, reliant le Sichuan et le Yunnan au Tibet et à la Birmanie. Ces chemins sinueux traversaient les montagnes Hengduan à plus de 4 000 mètres d'altitude, créant un réseau commercial majeur pour l'empire chinois. Les marchands transportaient principalement du thé sous forme de briques ou de galettes, qu'ils échangeaient contre des produits précieux comme les fourrures, la laine, le musc et les médicaments au Tibet.

Les moyens de transport et les conditions de voyage

Le voyage le long de la route du thé nécessitait au minimum trois mois pour parcourir l'intégralité du trajet. Les caravanes empruntaient la piste Sichuan-Tibet, s'étendant sur environ 2 350 km, ou la route partant de Simao au Yunnan vers le nord via Lijiang et Zhongdian. Les marchands devaient affronter des conditions climatiques extrêmes et des terrains accidentés. La présence des chevaux était fondamentale dans cette entreprise, servant à la fois de monnaie d'échange et de moyen de transport. Cette organisation a perduré jusqu'au XXe siècle, avant que la modernisation des transports ne transforme ces sentiers en routes nationales.

Les techniques de conservation du thé pendant le transport

Les marchands utilisaient des méthodes spécifiques pour préserver la qualité du thé durant les longs trajets. Le thé était compressé en galettes ou en briques pesant entre 500g et 3kg. Cette technique de compression permettait non seulement d'optimiser l'espace de transport mais facilitait aussi la conservation du produit. Un phénomène intéressant se produisait pendant le voyage : les feuilles de thé fermentaient naturellement au cours du transport, modifiant leurs caractéristiques. Cette transformation naturelle a donné naissance à des variétés uniques de thé, particulièrement appréciées par les populations locales. Les marchands devaient adapter leurs techniques de conditionnement selon les régions traversées et les conditions météorologiques rencontrées.

L'impact culturel et économique de la route du thé

La route du thé représente un héritage millénaire qui a façonné l'histoire de la Chine et de l'Asie. Ce réseau commercial s'étendait sur plus de 2400 kilomètres, reliant le Sichuan et le Yunnan au Tibet. Les caravanes transportaient principalement des galettes de thé, créant un système d'échange unique entre les régions.

Les échanges culturels entre les peuples

Les interactions entre les différentes civilisations le long de la route du thé ont favorisé un enrichissement culturel remarquable. La princesse Wencheng a joué un rôle majeur en introduisant le thé au Tibet, établissant ainsi des liens durables entre les peuples. Les marchands musulmans ont participé activement à l'expansion des réseaux commerciaux vers le Moyen-Orient et l'Europe. Le système de troc, notamment l'échange de thé contre des chevaux de guerre, a créé des relations diplomatiques et commerciales solides entre les régions.

Le développement des villes le long des routes commerciales

Les anciennes pistes muletières se sont transformées au fil du temps en grandes routes nationales, stimulant la croissance urbaine. Des villes comme Lijiang, Zhongdian et Dali sont devenues des centres commerciaux majeurs. La création d'une Agence du thé et des chevaux en 1074 a structuré les échanges et favorisé l'essor économique des régions traversées. Les provinces du Yunnan et du Sichuan se sont établies comme des centres névralgiques de production et de commerce du thé, maintenant aujourd'hui ce patrimoine culturel vivant à travers le tourisme et la préservation des traditions.

Les régions productrices de thé et leur rôle dans le commerce

La route du thé, artère commerciale millénaire, a forgé un réseau essentiel entre les régions productrices chinoises et les territoires avoisinants. Cette voie majeure s'étendait sur près de 2 600 kilomètres, reliant les zones fertiles du Yunnan et du Sichuan au Tibet. Les marchands y transportaient des galettes et briques de thé, échangées contre des ressources précieuses comme les fourrures, la laine et le musc.

Les plantations historiques du Yunnan et du Sichuan

Le Yunnan et le Sichuan représentent les berceaux historiques de la culture du thé en Chine. Ces provinces ont joué un rôle central dans l'établissement des échanges commerciaux avec le Tibet et la Birmanie. La dynastie Tang a marqué l'apogée de cette production, transformant le thé en véritable institution nationale. Un système d'échange officiel s'est développé, permettant à l'empire d'acquérir des chevaux de guerre contre du thé de qualité. En 1392, cette organisation a facilité l'acquisition de plus de 10 000 chevaux, illustrant l'ampleur des transactions.

Les méthodes traditionnelles de culture et de récolte

Les techniques ancestrales de culture du théier se sont transmises à travers les générations. Les plantations s'étendent entre l'île de Hainan et le Shandong, profitant d'une diversité génétique exceptionnelle. La récolte, majoritairement manuelle, s'effectue trois fois par an : au printemps, en été et en automne. Les producteurs actuels s'orientent vers des pratiques durables et biologiques, préservant ainsi l'authenticité de leur savoir-faire. Les petits exploitants se regroupent en associations, renforçant la transmission des connaissances traditionnelles.